古都の夜が静かに降りる祇園の路地裏。石畳の上に浮かぶ灯りの中、「肉割烹 安参」という暖簾が風にそよぐ。地元では親しみを込めて「やっさん」と呼ばれるこの店は、1948年の創業以来、京都の食通たちの魂を揺さぶり続けてきた。

扉を開けると、まず目に飛び込んでくるのは、調理場を取り囲むコの字型のカウンター。そこには職人の手さばきと、肉を愛する人々の熱気が溢れている。カウンターの向こうでは、板前の包丁が光る。その一挙手一投足に、70余年の歴史が宿っている。

「いらっしゃい」。店内に響く威勢のいい声は、年季の入った女将のもの。彼女の鋭い眼差しは、初めての客と常連を瞬時に見分ける。厳しさの中にも温かさを秘めたその表情は、安参という店の象徴だ。

ここには、メニューという概念がない。客は自らの欲望を言葉にせず、ただ店に身を委ねる。最初に運ばれてくるのは、色とりどりの牛肉の刺身。タン、ハツ、赤身、ミノ―それらは単なる食材ではなく、生命の煌めきそのものだ。

特にタン刺しは、その新鮮さと切り方の絶妙さで舌を驚かせる。「ツンゲ」と呼ばれるこの一品は、創業当時、医者の常連客が多かったことからドイツ語で呼ばれるようになったという。一切れを口に含むと、肉の甘みと旨味が静かに広がり、やがて全身を満たしていく。

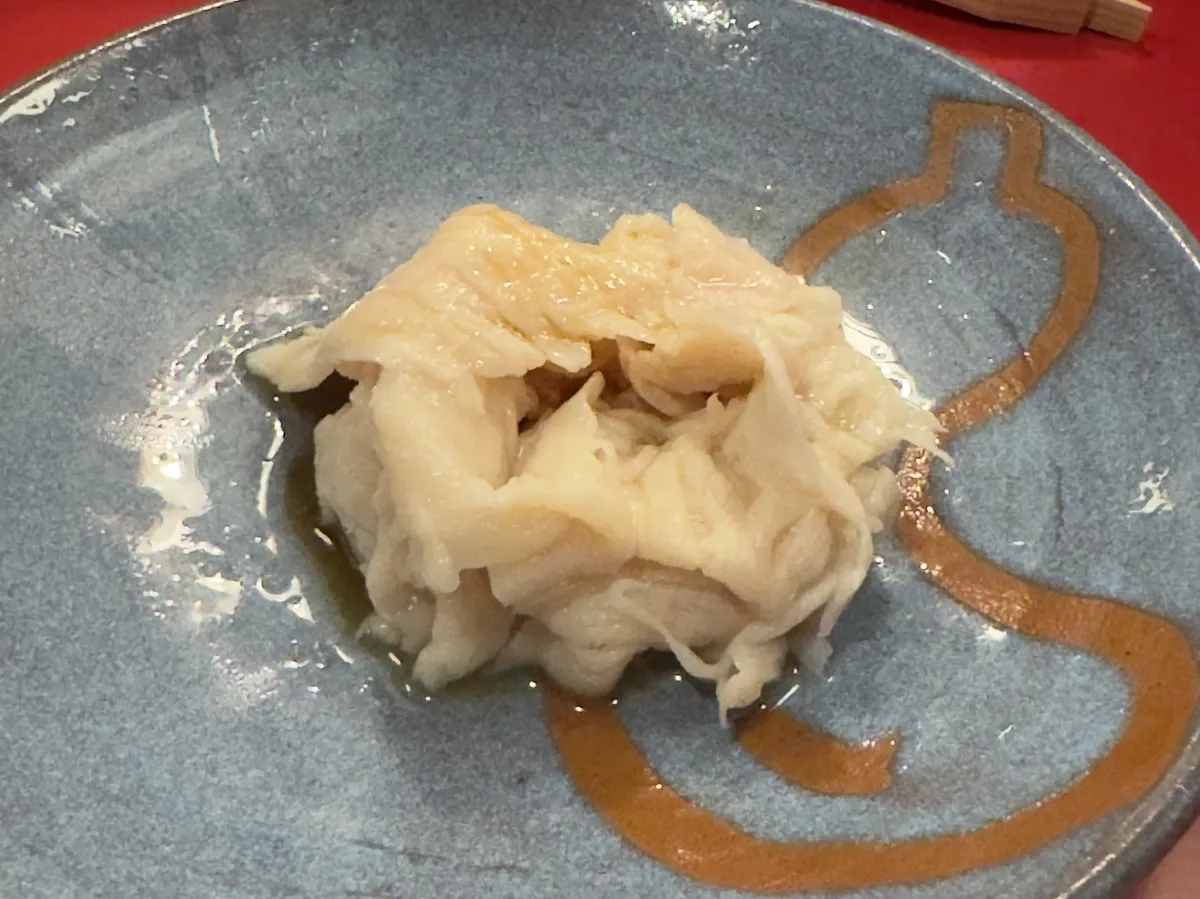

だが、安参の真骨頂は何といっても牛テールの煮込みだろう。大きな土鍋からこんこんと立ち上る湯気は、まるで京の冬の朝霧のよう。長年受け継がれてきたその味は、牛の奥深さを教えてくれる。肉はほろりと崩れ、コクのある出汁に溶け込む。

カウンター越しに対話が始まる。「今日はどんな牛が入ったの?」常連の問いかけに、店主は少し照れくさそうに答える。「今日のは特別やで」。その言葉に、客の顔が自然と綻ぶ。この瞬間、店と客の間には目に見えない絆が生まれる。

焼き物もまた、安参の魅力を語る上で欠かせない。タン塩、ハラミ、レバー焼き、ロースの貝割れ肉巻き―シンプルな調理法だからこそ、素材の質が問われる。安参の職人たちは、その日最高の肉を見極め、最適な調理法で提供する。焼き加減の絶妙さは、長年の経験から生まれる職人技だ。

店内には会話が弾む。隣り合った見知らぬ客同士が、肉の美味しさに感嘆の声を上げ、いつの間にか打ち解けている。「ここの肉は別格や」「テールは必ず食べな」。そんな言葉が飛び交う中、安参という小宇宙が形成されていく。

活気に満ちた店内の空気は、古都の静けさとは対照的だ。だがそれは、祇園という場所に深く根ざした文化の一部でもある。表通りの華やかさとは一線を画した、本物の美食を求める人々が集う隠れ家。安参はそんな場所として、京都の夜を彩ってきた。

席に着く時間は、物語の始まりに過ぎない。おまかせで運ばれてくる一品一品が、それぞれ違った感動を与えてくれる。牛肉の可能性を極限まで引き出した料理の数々は、単なる食事ではなく、一つの芸術だ。

安参の魅力は、ただ肉が美味しいというだけではない。長い歴史の中で培われた空気感、職人の技と心意気、常連客との温かな交流―それらが絡み合って、唯一無二の体験を生み出している。祇園四条の片隅に佇むこの店は、今日も肉を愛する人々の心を震わせている。

古都の静寂と、店内の喧騒。厳選された牛肉と、熟練の技。相反するものが出会い、融合する場所。それが「安参」という名の小さな宇宙だ。足を踏み入れれば、あなたもまたその物語の一部となるだろう。

文・一順二(にのまえ じゅんじ)