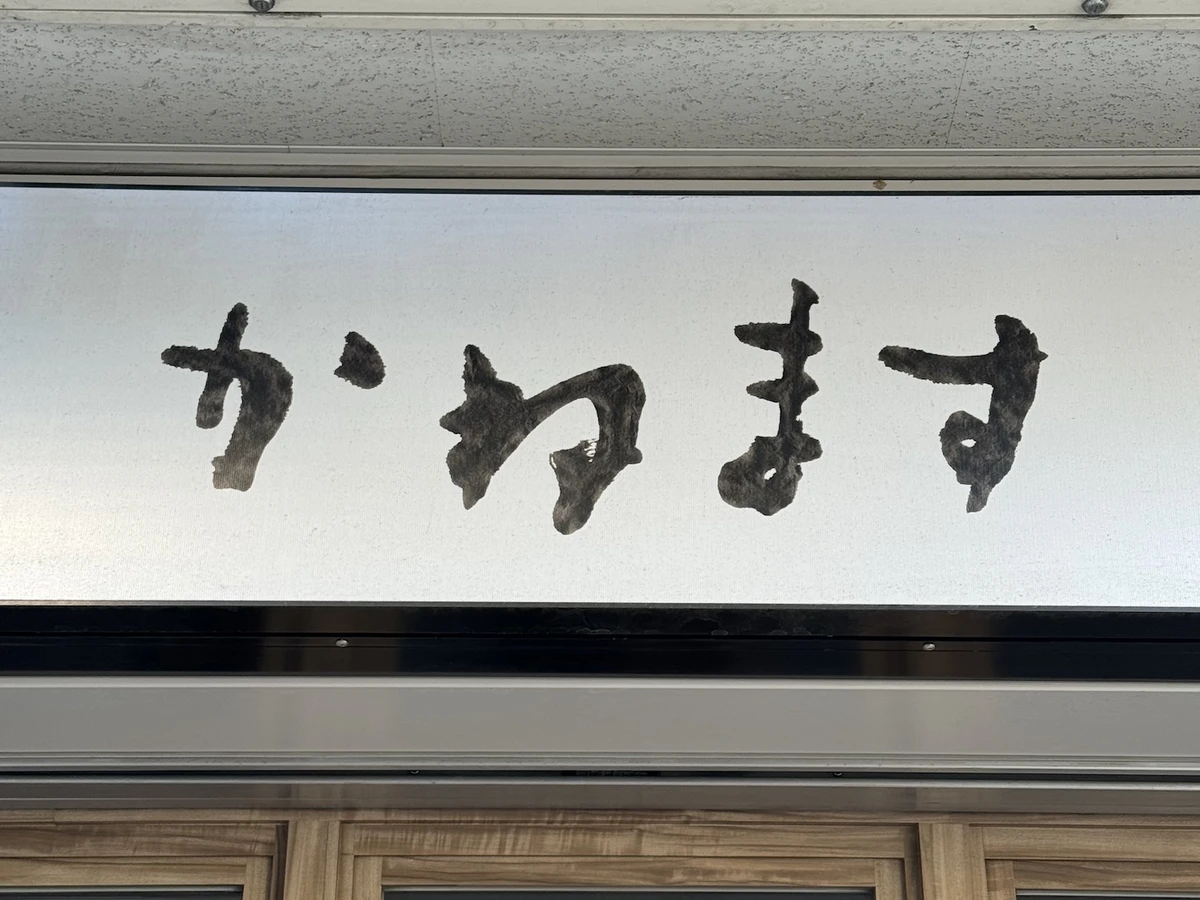

古い勝鬨橋の影に佇む勝どきビュータワー。そのガラス張りの近代的な佇まいとは不釣り合いに、一階には時代を超えた老舗が息づいている。「かねます」—この四文字を口にするだけで、築地通の古参たちは目を細める。1961年から脈々と受け継がれてきた味と心意気は、この街の記憶そのものだ。

「元祖高級立ち飲み屋」という肩書きは伊達ではない。初めて暖簾をくぐった時、私は戸惑った。立ち飲みという言葉から連想する喧騒はなく、そこにあったのは静謐な空間と、厳かな佇まいのカウンター。マスターの手捌きは無駄がなく、客との会話も最小限。しかし、その沈黙の中に確かな信頼関係が垣間見える。

夕暮れ時、仕事の締め切りに追われた疲れた足で訪れた日のことは忘れられない。カウンターに滑り込むと、「今日はどうします」とマスターが問う。「おすすめ」をくださいと言えば、その日の最良の一皿が運ばれてくる暗黙の了解。その日私の前に置かれたのは「生うに牛巻き」—通称「うにく」だった。霜降り和牛で丁寧に巻かれたバフンウニと大葉の組み合わせは、海と大地の対話のようだ。口に含んだ瞬間、肉の旨味と海の甘みが交錯し、舌の上で踊る。この一皿のために、どれほどの食通が足を運ぶことか。

店内の客層は実に様々だ。勝どきの再開発で増えた若いサラリーマンから、長年この味を知る古参まで。皆、同じ空間で黙々と料理と向き合う姿は、まるで神事を執り行うかのようだ。初めて訪れた時に戸惑ったのが、黒板に書かれたメニューの文字だ。達筆すぎて判読が難しい。初めて来たらしい青年が「これ、何て書いてあるんです?」と隣の常連客に尋ねると、「白子のふかひれ蒸しだよ。この店のメニューは昔から読みにくいんだ。でも、それが粋なんだ」と笑った。その達筆な文字も、この店の歴史と個性の一部なのだろう。

「かねます」の魅力は何も料理だけではない。日本酒は名高い「獺祭」のみを取り揃える潔さも、この店の哲学を物語っている。ある冬の夜、雪が舞う中で頂いた獺祭と毛蟹サラダの組み合わせは、今でも舌の記憶に残っている。カニの身はふんだんに盛られ、カニ味噌を隠し味にしたマヨネーズとの相性は抜群。添えられたレモンの香りが、全体に軽やかさを与える。

スペインの三ツ星レストラン「エル・ブジ」のシェフ、フェラン・アドリア氏が来日した際、真っ先に訪れたのがこの「かねます」だったという逸話は有名だ。ミシュランの星を持つ高級和食店ではなく、この立ち飲み屋を選んだ理由は何だったのか。おそらく彼もまた、この場所にある本物の日本の食文化の香りを感じ取ったのだろう。

カウンターの向こうで、マスターが丁寧に海老や生ゆばを美しく器に盛っている。その様子を見ながら、ふと思う。東京の再開発で失われていく風景がある一方で、時代を超えて受け継がれる味がある。「かねます」は、忙しい都会人に、立ち止まる価値のある瞬間を提供してくれるのだ。

人混みを避け、売り切れ必至の人気メニューを狙うなら、開店30分前がおすすめだ。店主の計らいで早めに開けてくれることが多い。そして何より、急がず、焦らず、その瞬間を味わうことだ。一杯の酒と、一皿の料理に込められた粋を感じながら。

勝どきの街が変わっても、「かねます」の味は変わらない。それは東京の、いや日本の財産と言っても過言ではないだろう。

文・一順二(にのまえ じゅんじ)